Le recul de l’Occident, une si mauvaise nouvelle que cela ?

Rien n’y fait, les Etats occidentaux ont beau savoir que la Chine se rapproche chaque jour qui passe de la place de première puissance mondiale – sur le plan économique, c’est en réalité déjà le cas en parité de pouvoir d’achat -, ils ont trop pris le pli de la puissance pour vraiment réaliser qu’ils devront, dans les années qui viennent, partager avec elle l’influence qu’ils exercent sur le cours du monde. Alors qu’ils semblent, y compris les Etats-Unis, douter en même temps d’eux-mêmes, leur puissance peut donc paraître des plus paradoxales.

C’est que cette puissance de l’Occident a quelque chose de quasi-naturelle, relevant d’un autre ordre que celui des seuls classements macroéconomiques ou militaires. Elle est une force mystérieuse, sédimentée pendant des générations, qui offre des fondations discrètes mais solides que l’on pourrait ainsi résumer : la puissance occidentale est d’autant plus forte qu’elle avance de conserve avec le « bien ». Qu’entend-on par « bien » ? Ce qui serait naturellement bon pour le monde, au-delà et souvent contre la volonté des Etats souverains qui peuplent la planète : libre-échange, démocratie, état de droit, droits de l’homme, droits fondamentaux, droits subjectifs, pluralisme, liberté de la presse, d’opinion, tolérance, etc. sont quelques-uns des qualificatifs juridico-politiques de ce « bien ».

La fin de la fin de l’histoire ?

Même si le concept de « fin de l’histoire » a pris à partir du début des années 2000 un sérieux coup sur la tête quand on s’est rendu compte que les Etats-Unis – toute unique hyperpuissance qu’elle était – ne maîtrisaient pas tout, demeure pourtant au fond de nos inconscients collectifs l’idée d’une téléologie dont le terme serait ce « bien » et dont nous serions les gardiens pas forcément exclusifs mais privilégiés. Lors, si ce « bien » est le terme inéluctable et que, même s’il existe des soubresauts historiques, il est nécessairement inscrit dans notre avenir, cela signifie que, d’une façon ou d’une autre, la puissance restera du côté du bien et donc de l’Occident. Que la Chine puisse gagner à court terme nous paraît possible et même peut-être probable, mais qu’elle puisse gagner à long terme nous paraît encore farfelu.

L’histoire semble d’ailleurs nous conforter dans cette idée. Par le passé, l’Allemagne nazie ou l’URSS ont pu donner l’impression d’ébranler profondément cette téléologie, mais sur des échelles de temps historiques finalement relativement courtes, de quelques années à quelques décennies. De la même façon, peut-être la Chine l’emportera-t-elle provisoirement, mais, le « bien » devant finalement l’emporter, elle finira par perdre ou s’y rallier. Et nous, Occidentaux, étant du bon côté de l’histoire, nous finirons par gagner, avec ou sans Pékin. De façon plus ou moins consciente, ce raisonnement renforcé paradoxalement par l’ombre portée de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide demeure la pierre angulaire de la confiance en soi, certes affaiblie, de l’Occident. La marche vers l’état de droit et la consécration des droits subjectifs des individus prendront certes du temps, seront même marquées par des échecs transitoires, mais ne pourront jamais être réellement dépassées en tant que telles. La Chine, en tant que régime totalitaire disposant encore d’un parti unique et méprisant l’individu comme valeur suprême, ne le sait pas encore, mais elle a déjà perdu, nous dit une petite voix au fond de nous.

Plus de prudence, moins d’hubris

Certains idéologues néoconservateurs ont poussé très loin ce fondement de la puissance occidentale en voulant – de bonne ou de mauvaise foi – accélérer la réalisation de ce destin de la démocratie libérale, quitte à plonger certains pays comme l’Irak, l’Afghanistan ou la Libye dans des guerres sans fin. Si encore cela fonctionnait à ce prix… mais cet interventionnisme ne fabrique aucun démocrate libéral et au contraire pléthore de djihadistes dont l’un des principaux carburants reste le ressentiment qu’ils nourrissent à l’endroit d’une puissance occidentale d’autant plus écrasante qu’elle se présente sous les atours du bien. Néanmoins, le néoconservatisme n’est que la face la plus visible (et néfaste) de la puissance occidentale. Dans des proportions bien moindres que chez les authentiques néoconservateurs, ne reste-t-il pas chez la grande majorité d’entre nous au moins une trace de cette idée que le modèle occidental, quels que soient les soubresauts historiques, est fondamentalement le moins mauvais de tous les modèles et celui qui finira inéluctablement par s’étendre au monde ? Ce modèle politique est bien sûr perfectible, mais le destin auquel il est associé sert d’horizon régulateur à l’Occident. Même quand tout semble aller à rebours de cette vision téléologique qui demeure la nôtre, reste la pensée qu’une ruse de l’histoire interviendra un jour pour en quelque sorte remettre « l’histoire dans le bon sens ».

L’idée que nous aurions atteint « la fin de la fin de l’histoire » est excessive. Nous sommes plutôt comme les premières générations de chrétiens qui se rendent peu à peu compte que le Christ ne reviendra finalement pas de leur vivant… ce qui n’a pas empêché l’Eglise de prospérer, bien au contraire ! La chute de l’URSS était un moment, mais pas le dernier. L’histoire tragique est bien de retour, illustrée notamment par la réaffirmation de certains Etats-puissances ou le spectre de catastrophes globales (le Covid en étant un parfait exemple). Si elle supprime l’espérance d’une victoire à portée de main, cette histoire tragique n’emporte pas avec elle cet horizon régulateur qui demeure là, quoique cerné de brumes. Depuis au moins le 18e siècle, l’Occident s’est fondé sur le mythe d’un progrès qui ne serait pas seulement matériel mais également moral. Abandonner d’un coup d’un seul ce fil qui nous relie à l’avenir paraît aussi difficile que peu souhaitable. On est là face à un exemple typique de pharmakon, ce terme signifiant en grec « poison » autant que « remède ». Ce progrès qui est à la source de notre civilisation est en même temps notre plus grand danger puisqu’il nous expose à une hubris infinie. Colonialisme, totalitarisme et impérialisme en sont autant de manifestations.

Le piège de Thucydide

A cet égard, l’affaiblissement relatif que connaît aujourd’hui l’Occident pourrait paradoxalement être une bonne nouvelle. Le décentrement du monde vers l’Asie ne détruit pas notre horizon régulateur mais nous empêche – par limitation physique et matérielle – de continuer à nous croire partout chez nous et à croire que la victoire est pour demain. Nous n’aurons plus d’autre choix que d’abandonner notre toute-puissance et de mieux mesurer chacun de nos gestes. Ce peut être une source de prudence, vertu dont l’histoire récente a révélé combien nous en avions manqué en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou en Libye. Elle rappelle aussi la finitude tragique du politique : il y aura des drames face auxquels nos moyens manqueront certainement. Mais, au-delà de la satisfaction narcissique évidente que cette idée nous procure, est-il vraiment heureux que l’on appelle l’Occident à la rescousse dès qu’un problème se pose ? La réaffirmation d’autres puissances (Turquie, Russie, Iran, Egypte, Inde, Chine, etc.) dans certaines régions du monde induit certes des risques nouveaux qu’il ne faut pas sous-estimer (comme le retour des rivalités étatiques, y compris militaires), mais peut en même temps nous tenir éloignés du poison de la démesure.

A la condition bien sûr que, dans les années qui viennent, les Etats-Unis comprennent qu’il est dans leur intérêt de ne pas refuser cette nouvelle réalité d’un monde dont toutes les puissances ne sont pas occidentales. Cela les oblige à accepter de recevoir une leçon de modestie, qui n’est pas une leçon d’impuissance mais la reconnaissance que toute puissance est par nature limitée. Si ce n’était pas le cas et qu’ils se refusaient à l’admettre, leur duel systémique avec la Chine ne pourrait finir que funestement, en suivant la voie du piège de Thucydide. A cet égard, les Etats européens ont un rôle essentiel à jouer puisque, tout en ayant encore un poids non négligeable dans les affaires du monde, ils réalisent depuis bien longtemps – sans toujours se l’avouer – que leur marge de manœuvre est structurellement limitée.

Protéger ses abords

La situation de l’Europe est donc symétrique de celle des Etats-Unis : las, les pays européens ont conscience qu’ils ne pèsent plus autant que naguère, mais se rassurent en se disant qu’ils ont au moins la conscience pure. Certes, en Syrie, nous ne comptons plus, mais nous avons choisi le camp des « gentils », se dit-on. La morale est ainsi le dernier restaillon de notre puissance passée. L’idée que nous devrions accueillir toute la misère du monde en est un autre exemple. Remarquer que les déshérités de la planète souhaitent encore rejoindre l’Europe offre inconsciemment une certaine satisfaction narcissique. A ce triste égard, ne resterions-nous pas un peu le centre du monde ? Cette voie européenne de la morale dans l’impuissance est dangereuse et sans issue. Elle ne permet en rien de faire contrepoids à la toute-puissance américaine d’autant plus inquiétante aujourd’hui qu’elle s’érode rapidement (et peut donc sur-réagir).

Le maintien d’une puissance occidentale réelle mais contenue dans des limites que nous imposent déjà les nouveaux rapports de force internationaux est le chemin de crêtes qu’il nous reste à emprunter. Il est celui d’une réaffirmation occidentale assumée mais mesurée. Par son histoire ancienne et par son affaiblissement relatif, le continent européen est probablement le mieux placé pour favoriser un tel équilibre, notamment entre la Chine et les Etats-Unis. Et particulièrement la France, qui a su pendant la Guerre froide continuer d’affirmer une certaine grandeur malgré le duel russo-américain qui se jouait au-dessus d’elle. Si cela revient à reconnaître que l’on ne pourra plus se projeter politiquement, militairement ou économiquement n’importe où dans le monde avec la force et la plasticité dont nous croyions disposer dans les années 1990, il faudra aussi réaliser que, dans un monde qui nous échappe partiellement, davantage contrôler nos marches et nos abords immédiats sera une nécessité vitale. Plutôt que de vouloir exporter à tout prix vers le marché chinois nos richesses, ne faudrait-il pas commencer par substituer certaines de nos importations pour regagner en autonomie et commencer tout simplement par dresser la liste de ce que nous voulons construire directement chez nous ? Et ce même si cela affecte un certain luxe auquel nous nous sommes habitués comme l’on devient dépendant à une drogue (des biens économiques vendus anormalement peu chers, favorisant un pouvoir d’achat artificiel et érodant nos propres structures économiques) ?

Endiguer la Chine ?

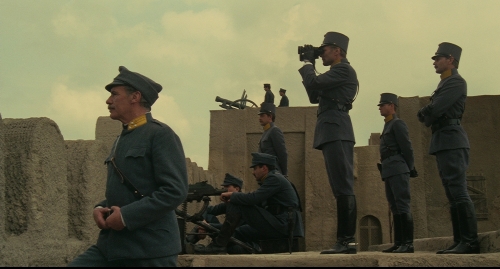

De même, pour prendre un exemple militaire, il est très heureux de voir que la Marine nationale est encore capable de se projeter en mer de Chine méridionale, comme l’a montré récemment la patrouille d’un sous-marin nucléaire d’attaque ou le passage du porte-hélicoptères amphibie Tonnerre. Pour tout amoureux de la Royale, le spectacle de ces navires portant le pavillon français à 10.000 kilomètres de Toulon est un spectacle émouvant. Le symbole est également fort, les renseignements acquis précieux, l’exercice formateur pour les marins, mais cette projection politiquement mâtinée de « containment » à l’américaine traduit en même temps un certain irréalisme eu égard à ce que sont devenus les rapports de force dans la région.

Pourra-t-on réellement endiguer Pékin, qui joue à domicile ? En passe d’être dotée d’une flotte de « classe mondiale » (formule employée par les Chinois eux-mêmes pour signifier qu’elle sera au moins équivalente à l’US Navy dans un avenir proche, probablement bien avant 2049, date du centenaire de la RPC), la Chine déploie a contrario sa marine avec une certaine retenue, se focalisant d’abord sur ses abords immédiats et n’élargissant de façon que très progressive son périmètre d’action, notamment aujourd’hui vers l’océan Indien. Son approche n’est pas globale et tous azimuts, mais au contraire mesurée et limitée sur le plan géographique, ce qui crédibilise d’autant plus sa puissance réelle que sa force est en accord avec sa stratégie. Plutôt que de nous projeter vers la Chine au risque de voir notre discours affiché et notre force réelle se découpler rapidement, ne nous faut-il pas en priorité renforcer nos abords ? Protéger davantage nos territoires ultramarins, notamment dans la zone Indo-Pacifique où ils font l’objet de la convoitise des Chinois ? Renforcer notre présence en Méditerranée, mer à laquelle nous sommes le plus directement exposés, où les Etats riverains remontent rapidement en puissance sur le plan naval, encouragés par des enjeux économiques, énergétiques, politiques et migratoires colossaux ?

La Chine nous force aujourd’hui à abandonner notre rêve de toute-puissance qui, confronté au réel, se muait rapidement en une impuissance désespérante. Dans ce nouveau monde, l’Occident est voué à reculer en termes relatifs, ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. N’est-il pas plus sain que la puissance soit mieux répartie à la surface de la planète, que des puissances régionales jouent également un rôle dans la définition des équilibres régionaux ? L’on ne pourra plus dire que l’Occident dominateur est la source de tous les maux. Libérés de cette accusation, nous pourrons de façon beaucoup plus réaliste redessiner les contours de notre puissance, une puissance bornée, limitée, maîtrisée et, par-là, peut-être beaucoup plus crédible et forte.

Alexis Feertchak (Geopragma, 10 mai 2021)